发布时间:2025-08-11 18:25:33 作者:sidei 点击:4 【 字体:大中小 】

央行周四发布数据称,房贷11月,政策增中人民币贷款增加1.27万亿元,纠偏同比少增1605亿元;社会融资规模增量为2.61万亿元,月居月新比上年同期多4786亿元。民新

信贷和社融均不及预期。长期创数据发布前,贷款界面新闻采集的房贷7家机构预测均值显示,11月,政策增中新增人民币贷款1.57万亿元,纠偏新增社融2.82万亿元。月居月新分析师表示,民新信贷表现偏弱,长期创一方面和银行风险偏好降低,贷款信贷投放谨慎有关,房贷同时也反映出企业有效融资需求不足。

分部门看,居民部门贷款增加7337亿元,同比少增197亿元。其中,短期贷款增加1517亿元,同比少增969亿元;中长期贷款增加5821亿元,创今年3月以来新高,同比增加772亿元,连续第二个月同比多增。

平安证券首席宏观分析师钟正生表示,中长期贷款的同比增加有房地产调控政策纠偏的因素,也是前期积压的住房抵押贷款加快发放所致。

9月中旬以来,监管层多次释放楼市维稳的信号。比如,央行在货币政策例会上提到“维护房产市场的健康发展,维护住房消费者的合法权益”,并联合中国银保监会要求金融机配合相关部门和地方政府做到“两个维护”。10月,中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤在2021年金融街论坛作书面致辞时表示,目前房地产市场出现了个别问题,但风险总体可控,合理的资金需求正在得到满足,房地产市场健康发展的整体态势不会改变。

周一,中共中央政治局召开会议分析研究2022年经济工作时也提出,要支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求,促进房地产业健康发展和良性循环。

对于居民短贷的大幅少增,东方金诚国际信用评估有限公司宏观团队表示,这说明在新冠疫情扰动下,居民消费依然不振。

企业部门来看,11月新增贷款5679亿元,同比少增2133亿元。其中,短期贷款增加410亿元,同比少增324亿元;中长期贷款增加3417亿元,同比少增2470亿元;票据融资增加1605亿元,同比增加801亿元。

东方金诚指出,企业信贷增长不力是拖累整体信贷不及预期的主要原因,尤其是企业中长期贷款已经连续5个月同比少增,折射出实体经济有效融资不足。

此外,他们指出,从企业中长期贷款表现来看,房地产开发贷款同比改善可能并不明显,在房地产“市场底”未至、房企信用风险仍在暴露的背景下,银行对房企的谨慎态度会制约政策的传导速度。

值得注意的是,在企业贷款走弱的同时,票据冲量表现明显。

从社会融资增量来看,贡献最大的是政府债券净融资,同比多4158亿元,其次是企业债券净融资,同比多3264亿元,再次是非金融企业境内股票融资,同比多523亿元。

中国银行研究院研究员梁斯表示,从社融结构看,人民币贷款同比少增2288亿元,对社融形成了拖累。但企业债券、政府债券合计新增1.23万亿元,同比多增7422亿元。按照财政部“新增专项债尽量在11月底前发行完”的要求,11月份地方政府债券发行速度明显加速,对社融形成了支撑。

对于企业债券净融资同比大幅改善,东方金诚指出,这和去年同期基数较低有关。去年最后两个月,由于华晨汽车集团和河南永城煤电集团等大企业债券违约事件,导致企业债市场发行严重受阻。

截至11月末,人民币贷款余额同比增长11.7%,增速分别比上月末低0.2个百分点;社会融资规模存量同比增长10.1%,比上月末加快0.1个百分点;广义货币(M2)余额235.6万亿元,同比增长8.5%,增速比上月末低0.2个百分点。

丙酮中西维因(甲萘威)溶液标准物质:农药残留精准检测新标样

803

803

墨西哥制订《动物源食品有毒残留监测方案》和《国家蔬菜农药残留监测方案》

2387

2387

开快闪推新品 adidas x GUCCI这波恋情升温迅速

2305

2305

光伏龙头抢完玻璃抢硅料,“拥硅为王”时代要来了?,市场研究

1807

1807

扎心感情语录短句感情小段子细选散感情真正在故事

1302

1302

上海市消保委测试发现:木筷子更容易发霉 用沸水烫并不能消毒

2756

2756

无创DNA检测在怀孕期间需要花费多少钱?

2346

2346

2021年1月22日中国玻璃综合指数,市场研究

1116

1116

少沙坡子街有甚么好玩的处所

2037

2037

红包打折套路多 现金不够消费贷 双11购物五大陷阱要当心

2144

2144

走向我们的小康生活|保定油条哥:保鲜生活的好味道

509

509

浙江在全国率先启动“绿色直播间”创建行动

1982

1982

中通海北总部及航空物流闭键基天项目估计下半年周齐降成

报道追踪:蹊跷的证明文件

深圳大规模清理“特供”“专供”标识商品

想找对象的看过来 深圳消委会发布婚恋机构评价排行榜

四字感情案牍感情文章少篇?仳离女人的感情经历

“2020上海特色伴手礼”亮相进博会

月之暗面张予彤:AI一直过的是农历新年啊?

走向我们的小康生活|日子过得像枫叶一样红

2024年胡志明市充谦逝世机的节日:庆贺文明与传统

“坐地起价” 一日游痼疾再现大连

走向我们的小康生活|保定油条哥:保鲜生活的好味道

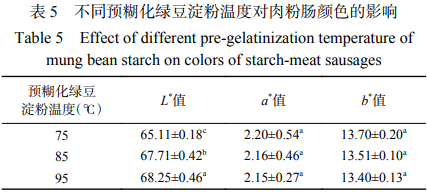

淀粉预糊化温度对肉粉肠品质特性的影响和机制研究(三)